Ihsan Masri

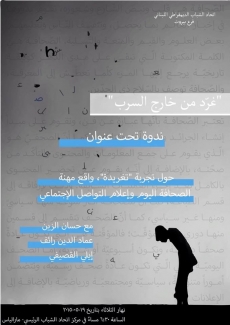

تغريدة مستقلة تحلّق خارج السرب

هيفا البنا - التلغراف

هم أشخاص رفضوا الخضوع لضغوطات سلطاوية، فرضت عليهم من قبل مؤسسات عملهم.

فقرروا التغريد خارج السرب التقليدي للصحافة، والإنطلاق نحو فضاء واسع وجديد، مطلقين العنان لأفكارهم الإجتماعية والسياسية والمعيشية، متمسكين بجمهور تابعهم وأحبهم ووثق بهم.

ثلاثة أسماء في عالم الصحافة اللبنانية حلّوا ضيوفاً بدعوة من إتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني، ليخبروا عن تجربتهم في عالم الصحافة المكتوبة، وآمالهم في فضاء الصحافة الإلكترونية، علّهم يرجعون للصحافة مصداقيتها، في ظل التخبط الحاصل في لبنان بين قطبي 8 و14 آذار.

الصحافيون عماد الدين رائف، إيلي القصيفي وحسان الزين أنشؤا مدونة "تغريدة" بعد ان كانت عاموداً ثابتاً في جريدة السفير اللبنانية، ليغردوا في سماءهم الحر، دون رقابة، او منهج سياسي متبع!

عند الدخول الى موقع تغريدة، نلاحظ انها "مساحة ديموقراطية " ، تُنتج موادها فرديّاً بالحوار والشراكة.

مساحة لقاء وتفاعل، في زمن التباعد والتخاصم.

مساحة حياة في زمن القتل.

مساحة صريحة في حفلة الموت المشفّر.

مساحة رأي في زمن الارتداد، ومساحة سؤال في حروب الإجابات واليقينيّات.

ضد الثرثرة، ولا تتوسل الإنشاء، نقدية ترى بالألوان، وتتحرى الظلال، وتحتفي بالإنسان.

تزاوج مدنيّاً بين العقل والقلب.

مدنية، لكن ليست بعين واحدة، ولا تملك حساباً مصرفيّاً.

مع المواطنة والحريات والحقوق.

أيجابية من دون إفراط وغش.

تغريدة في زمن " العصفورية".

يقارب الصحافي عمادالدين رائف "تغريدة" بصحافة المواطن، إذ انها تنقل تجارب وهموم المواطن الى المواطن نفسه بأسلوب بسيط غير متفلسف، كما تتيح المدونة الفرصة أمام المواطنين بنشر قضاياهم دون التعديل عليها، وذلك حفاظا على منطلق الحرية والديموقراطية.

ويرى عماد من خلال تجربته في الصحافة المكتوبة أن من آخر هموم الصحف نقل آراء او اي من الأفكار الجديدة، وذلك بهدف الحفاظ على افكار الصحيفة الأساسية واللون السياسي الواحد.

ومع تضييق الحريات في الصحف اللبنانية المحلية ، يشرح حسان الزين سبب أخذه وزملاءه لهكذا خطوة، معللاً انه قد يكون سبب نجاح "تغريدة" هو المساحة الحرة غير المرتبطة بأفكار معلبة التي تتبع أحد الأطراف السياسية الممسكة بزمام أمور البلد، والتكلم بلغة المواطن ونقل ما يهمه من أخبار.

ويتابع إيلي القصيفي في الصدد نفسه ان ما يميّز "تغريدة" هو انها إنطلقت من هموم مشتركة بين المؤسسين الثلاثة ، وتم التركيز على هذه الهموم منذ البدء.

ويقول إيلي "بما ان تغريدة أصبحت منفصلة بشكل تام عن الصحف المحلية بعد ان كانت مرتبطة بجريدة السفير، أصبحت الآن تشبه نفسها وهدفها بشكل أكبر، وأصبح النشر فيها يتم بطريقة أسلس والتطور معها أسرع" وأردف قائلاً " تغريدة الآن ترتبط بالصحف المحلية ولكن بما كانت عليه حال الصحف قبل التسييس والتطييف".

لا شك ان "تغريدة" القديمة، اي قبل ان تنفصل عن جريدة السفير، خدمت الصحيفة في تطورها؛ فالسفير كانت حاضرة دائماً عبر "تغريدة" على قناوات التواصل الإجتماعي، اي انها أنشأت نوع من المصالحة بين الصحافة الورقية والإنفتاح نحو عالم أوسع، ولكن يراهن الكثيرون على إستمرارية المدونات الإلكترونية وخاصة غير الممولة منها، الأمر الذي يدفع بالصحافيين الثلاثة لأخذهم قرار واضح، بأن المراهنة الكبرى على إستمرارية المدونة تقع على عاتق على جمهور وأصدقاء "تغريدة"، فمن دونهم لن يكملوا التحليق، وبدون "تغريدة" لن يرتفع صوت الشعب وهمومهم عالياً !

النكبة في ذكراها الـ67

السفير

نشّطت ذكرى النكبة السابعة والستون ذاكرة الفلسطينيين في الجنوب بشأن قضيتهم المركزية حيث عمت الاحتفالات والانشطة المتعددة بالمناسبة. ففي صيدا، غصت «قاعه مركز معروف سعد الثقافي» بالحشود خلال احتفال اقامته «حركة فتح». وألقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد كلمة، شدد فيها على أن القضية الفلسطينية ما زالت حية وستبقى حية طالما هناك طفل يرشق الاحتلال بالحجارة. وتطرق أمين سر «فتح» في لبنان فتحي أبو العردات إلى الوضع الداخلي للمخيمات الفلسطينية في لبنان معتبرا أن الوحدة بين الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية جنبت المخيمات نكبة جديدة. واختتم الاحتفال بفقرات فولكلورية تراثية قدمتها «فرقة الكوفية» و «فرقة القدس». كما نظم «اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني - اشد» ، يوما مفتوحا تحت شعار «بالبر بالبحر مشيا على الأقدام عائدون الى فلسطين»، تضمن معارض تراث ولوحات فلسطينية بمشاركة فرق فنية فلسطينية، وذلك على الكورنيش البحري لمدينة صيدا. وضمن إطار نشاطات «اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي ـ وفدي»، وبدعوة من «اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني ـ اشد»، و «اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني»، قطاع الشباب والطلاب في «الحزب الشيوعي اللبناني»، و «منظمة الشبيبة الفلسطينية»، و «شبيبة حزب الشعب الفلسطيني»، نظم في مدينة صور مسير بحري وبري للمنظمات المشاركة، انطلق من ميناء الصيادين في صور ونصب شهداء المدينة عند الكورنيش الشمالي، وصولاً إلى ساحة «الجامعة الاسلامية» عند الكورنيش الجنوبي. وأقيم في المنطقة حفل، تحدث فيه باسم «وفدي» محمد مروة، مشدداً على استمرار مسيرة نضال الشعب الفلسطيني وكل القوى الحية حتى تحرير فلسطين واستعادة حرية الأسرى والمعتقلين. وتخلل النشاط حفل غنائي وعروض فلكلورية فلسطينية.

عدنٌ أيضاً

سعدي يوسف- الاخبار

ماذا لو اني الآنَ في عدنٍ ؟ سأمضي ، هادئاً ، نحو «التواهي»... والقميصُ الرّطْبُ ، يعبَقُ ، من هواءِ البحرِ . في باب الجماركِ سوف أستأني قليلاً ثم أمشي ، نحو أطلالِ الكنيسةِ سوف أدخلُ: ثَمَّ أمسحُ من ترابٍ أسوَدٍ ، لوحَ البِلى ... بحّارةٌ غرقى أراهم يملأون مقاعدَ اللوحِ العتيقِ . أرى ، هنالكَ ، بينَهم ، لي رفقةً ...

وأصيحُ : أحمدُ ! يا زكيّ ! ويا سعيدُ ! ويا ويا ... إني قطعتُ الكونَ من أقصاهُ ، كي آتي إليكم يا رفاقي فَـلْـتُـفيقوا لحظةً إني أتيتُ لكم بماءٍ سائغٍ من رأسِ رضوى جئتُكُم بالرايةِ الحمراءِ رايتِكُم سأحملُها ، وإنْ وهنتْ ذراعي .

وَجْد أميمة الخليل: بيروت والشام وفلسطين

محمد همدر - الاخبار

رغم النقلة الموسيقية التي عرفتها أميمة الخليل من مرسيل خليفة الى هاني سبليني، لا تزال صاحبة الصوت الذي طبع ذاكرتنا ورافق ليالي بيروت الحزينة، ملتزمة الغناء عن ألم الناس ومأساة الأوطان. تملك كل المساحة التي تجعلها تغني الحبّ والأحلام من دون غضّ النظر عن الأحوال وما يجري حولها، ومن دون أن تُحبط أو تيأس من التغيير أو أقلّه من التعبير، كما حصل مع عدد من فناني جيل الأغنية الملتزمة قضايا الناس. بعد مغناة «خطبة الأحد» التي تعاونت فيها مع الشاعر الفلسطيني مروان مخول (الأخبار 17/4/2015)، يأتي «وجد» الذي يجمع بين غنائها وعزف هاني سبليني على البيانو والسوري باسل رجّوب على الساكسفون. الأخير تعاون وسبليني تلحيناً وتوزيعاً للعمل الجديد التي تغني فيه أميمة تسع قصائد بالفصحى والعاميّة للشعراء: هاني نديم، جرمانوس جرمانوس، مروان مخّول، نزال الهندي، وجيه البارودي ورئيف خوري. يفرض «وجد» تحدّياً جميلاً على أميمة التي ترافق آلتين فقط في تريو يجتمع فيه هوى الجاز الذي يقترب منه رجوب، وخبرة الموسيقى التصويرية الذي يحترفها سبليني، وشاعرية وحنين صوت أميمة منذ أن بدأت صغيرةً الغناء برفقة والدها على العود قبل أن تتعرف بنت قرية الفاكهة البقاعية إلى مرسيل خليفة ويبدأ المشوار في بيروت.

لم ينجح المصنِّفون أو المعجبون في سجن أميمة طويلاً في خانة الصوت اليساري أو خانة منشدي زمن الحرب، فصوتها يستطيع أن يذهب بها أبعد بكثير من التصنيف الذي ساد آنذاك. حين عادت الى الساحة بعد غياب في أواسط التسعينيات، غنّت لأسمهان «يا حبيبي تعال». وظهرت في طلة ولون موسيقي جديدين في البومها «أميمة» عام 2000. خلال السنوات الأخيرة، يظهر بوضوح حماس أميمة وسعادتها بالغناء واعتلاء الخشبات وإصدار عمل تلو آخر من دون إخفاء الحنين والحب الدائمين لبداياتها. حتى عملها الجديد «وجد» يذكرها ببساطة البدايات. ستقدم أميمة «وجد» مع باسل رجّوب وزوجها العازف والمؤلف هاني سبليني على خشبة المسرح وللجمهور قبل تسجيله وإصداره. عمل تغني فيه لبيروت والشام وفلسطين في ذكرى نكبتها، وفي ظلّ النكبة الجديدة التي تشهدها منطقتنا من حروب وتهجير وتطرّف.

* أميمة الخليل، باسل رجّوب وهاني سبليني في «وجد»: 20:30 مساء 16 و17 أيار (مايو) ـــ «مسرح مونو» (الأشرفية) ـ للاستعلام:

سعد الله ونوس... تبدَّد الحلم وانـطوى

اراد أن يهزم الصمت بحمّى الكتابة واستكشاف مكمن الألم بمبضع آخر. ماذا لو شهد خريطة البلاد وهي تتمزّق تحت وطأة الحرب الشرسة؟ هل سيعيد صرخة بطل مسرحيته «الأيام المخمورة»: «ما أشدّ وحشة هذا العالم»، أم يواجه «أبو سعيد الغبرا» الذي خرج من قبره مرةً أخرى، كي يتهم أحفاد أبي خليل القباني، بنشر الفسق والمراذل؟ فواتير كثيرة تراكمت في ذكرى غياب المسرحي السوري الـ 18، من دون أن يسدّدها تلاميذه، أو أن يجيبوا عن أسئلته الأخيرة، أو أن يواصلوا تفتيشه عن الحقيقة التي صارت «إبرة في مزبلة»

خليل صويلح - الاخبار

يكتب سعد الله ونوس (27 مارس 1941 - 15 مايو 1997) في رسالة قديمة إلى صديقه إبراهيم وطفي المقيم في فرانكفورت (مؤرخة عام 1957): «إننا محكومون باليأس»، لكنه سيقوم ــ بعد عقودٍ على كتابة هذه العبارة ــ بتحويل مجراها إلى «إننا محكومون بالأمل». بين اليأس والأمل عبرت مياه كثيرة، وضعت صاحب «مغامرة رأس المملوك جابر» في لجّة العاصفة، لجهة التحولّات التي طرأت على مواقفه ونصوصه وخيباته، وربما لو عاش هذه «الأيام المخمورة» لكان أعاد العبارة إلى أصلها الأول، ونحن ندخل نفقاً غامضاً من احتمالات الغرق. الكنوز التي أودعها المسرحي الراحل في أرشيف المسرح السوري، لم يقربها أحد، خلال سنوات الحرب.

ظلّت هذه النصوص الإشكالية بمنأى عن الخشبة رغم أهميتها القصوى في تشريح ما يحدث اليوم، إذ لطالما اقتحمت نصوصه المناطق الشائكة في علاقة الفرد بالسلطة، ومعنى الخيبة والخيانة والقمع، وكيف يكون المسرح برزخاً نحو الأسئلة الكبرى لجيل وجد نفسه في قفصٍ ضيّق يعوم في مستنقع الهزائم. من هنا كانت شراكته مع المخرج الراحل فواز الساجر في منتصف السبعينيات من القرن المنصرم، العائد للتو من موسكو، بمثابة طوق نجاة، أو التفاحة المحرّمة التي كان يتطلّع إلى قطفها من الشجرة العالية. أثمر هذا اللقاء الإبداعي الخلّاق عن تأسيس «المسرح التجريبي» في عروضٍ لافتة، شكّلت منعطفاً حاداً في تاريخ المسرح السوري، سواء على صعيد الاشتباك مع نصوصٍ عالمية وسحبها إلى بساط المحليّة، أو على صعيد المغامرة المسرحية وزجّها في أتون التجريب، كما فعلا أولاً، في عرض «رحلة حنظلة من الغفلة إلى اليقظة»، المقتبس عن مسرحية بيتر فايس «كيف استيقظ السيد موكنبيت من آلامه». ثلاث تجارب مهمة، أنعشت الخشبة، مثلما أنعشت الشريكين، قبل أن ينطفئ فواز الساجر إثر أزمة قلبية (16 أيار/ مايو 1988)، ما أرغم سعد الله على أن يعيش منفرداً، خيبةً إضافية، ووجعاً روحياً، وصمتاً طويلاً، انتهى به إلى سرطان الحنجرة. زلزال آخر عاشه صاحب «الملك هو الملك» مع هبوب نكبة حرب الخليج الأولى، أو ما سماه «الخفقة السوداء لأعلام الخيبة» وفقاً لاعترافاته الأخيرة في شريط السينمائي الراحل عمر أميرلاي «هناك أشياء كثيرة كان يمكن أن يتحدّث عنها المرء» (1997). كان الرجل يحتضر، كما قطرات أنبوب السيروم، ممدّداً في سرير المستشفى، بـ«مزاج جنائزي» بدا أنه المشهد الأخير، قبل إسدال الستارة على حياته لمرّة أخيرة.

إثر هزيمة «مسرح التسييس» تحت ضربات «التحوّلات الفاجرة» المسرح الذي دافع عنه طويلاً، في نصوصه الأولى، بذرائع إيديولوجية، وخطاب تنويري أو طليعي، تبيّن له لاحقاً، صعوبة ترسيخ مثل هذه المفاهيم، أو التأسيس عليها، سيلتفت صاحب «طقوس الإشارات والتحوّلات» إلى مسرَحة القهر، انطلاقاً من الخليّة الصغرى للعقل العربي، كاشفاً عن أوجاع الفرد، والتقاط القهر الكامن في أعماق الجماعة، وإذا بنا أمام عقل مهزوم تاريخياً، وعدالة مفقودة، وسلطة مستبدة، حوّلت الإنسان العربي إلى كائن مقهور يعيش في قفص. أراد إذاً، أن يهزم الصمت بحمّى الكتابة واستكشاف مكمن الألم بمبضع آخر. هكذا، أنجز خلال سنواته الأخيرة على فراش المرض، مجموعةً من النصوص المهمة بمناوشة اليومي والراهن والحميمي، واستبطان بنية التفكير العربي، ومشكلات المجتمع المعاصر كما في «أحلام شقية»، و«يوم من زماننا»، و«الأيام المخمورة». كأنه اكتشف متأخراً، أن مقارعة التاريخ وحده ليست كافية لمواجهة العطب. وما اندحار المثقف العضوي إلا محصلة لأبشع أشكال الاضطهاد والتهميش والاستبداد التي وقعت عليه. يقول بمرارة وأسى، في أحد حواراته الأخيرة «المسرح ليس بؤرة انتفاضة. كان الاستنتاج مخيّباً ومُرّاً، وكان الحلم ينأى منطوياً في سراب أو وهم، نعم... تبدّد الحلم وانطوى». في الخندق الآخر للكتابة المسرحية، سعى إلى قضايا سجالية من نوعٍ آخر، تتعلّق بالفساد والحب والرغبة والحرية، المفردات التي أهملها في نصوصه المسيّسة، محمولة على هتاف شعري، وسرد متوتر، لا يعبآن بمتطلبات العرض المسرحي، إذ «تضطرب الرؤية ويختلّ اليقين». وسوف تهتف «غادة» بطلة مسرحية «أحلام شقيّة» قائلةً «أين الشعر في هذه الدنيا؟ لا الحلم ممكن، ولا التمنّي ممكن. لا شيء إلا الظلم والموت». هكذا نتعرّف إلى شخصيات تتأرجح فوق حبال الرغبة والانعتاق والانتحار، في محيط عائلي مضطرب، كترجيع لمشكلات كبرى تنطوي على حطام جمعي، ووجع تاريخي يتناسل من شقوق جدران آيلة إلى السقوط، فالتمرّد لديه لم يعد المحرّض الأساسي في الكتابة، بقدر اهتمامه بتعرية أمراض مجتمع مكبّل بأصفاد الأعراف والتقيّة والزيف. هكذا تتلاقى في أعماله، وفقاً لما تقوله خالدة سعيد «صنعة الحرفي، إلهام الرائي، ذخيرة الحكواتي، بصيرة المحلّل وموهبة ابتداع الأساطير والرموز. مهندس منظومات ورؤى، رسّام مسارات عبور وتحوّل، صانع كنايات وأمثولات ونحّات رموز». ولكن ماذا لو شهد سعد الله ونوس مشهد خريطة البلاد وهي تتمزّق تحت وطأة الحرب الشرسة، وما هي المراجعة التي سيقوم بها لنصوصه ومواقفه؟ وماذا سيقول عن مسرح يحتضر، وساحة ثقافية تحرسها فزّاعات محشوة بالقش، ومصحة عمومية للجنون؟ هل سيعيد صرخة بطل مسرحيته «الأيام المخمورة»: «ما أشدّ وحشة هذا العالم»، أم يواجه «أبو سعيد الغبرا» الذي خرج من قبره مرّة أخرى، كي يتهم أحفاد أبي خليل القباني، بنشر الفسق والمراذل؟ فواتير كثيرة تراكمت في غيابه الـ 18، من دون أن يسدّدها تلاميذه، أو أن يجيبوا عن أسئلته الأخيرة «أيقنت أنّ في العائلة دملاً يتستّر عليه الجميع، وأيقنت أنّي لن أستقر في اسمي وهويتي إلا إذا اكتشفت الدمّل وفقأته»، كما سيفتش عن الحقيقة، وإذا بها «إبرة في مزبلة» («الأيام المخمورة»). هذا التحوّل في اهتماماته، يستجيب عملياً إلى شكوكه وقلقه حيال السرديات الكبرى التي انخرط فيها طويلاً عبر مروحة واسعة من العتبات المسرحية التي خاضها بيقين المثقف التنويري، لجهة توظيف أشكال الفرجة التراثية، واستثمار شخصية الحكواتي، واقتباس الحكاية الشعبية، إلى مساءلة السلطة والتاريخ، ثم مغامرة التجريب، وصولاً إلى السرديات الصغرى المتمثلة بشؤون الفرد المقموع، وربطها عضوياً بما هو جمعي، مغلقاً الدائرة على أسئلة الهويات الصغرى وسياقاتها العامة المضطربة، من دون إسراف درامي، منشغلاً في التنقيب عن الدمامل التي أرهقت الجسد المأزوم والمُهان والمكبّل بألفِ حبلٍ وحبل. في رسالة أخيرة إلى صديقه إبراهيم وطفي يخبره فيها عن إصابته بالسرطان، يقول «لستُ قلقاً. ولا أعتقد أني سأموت. ولكن لو متّ فستكون بعصة كبيرة. لأن مشروعي الجدّي لم يتبلور إلا في السنوات الأخيرة. وهو ليس ورائي، بل ما زال أمامي. ومع ذلك، لن تكون البعصة مهمة. وفي الواقع، لم يبقَ إلا ما يبعص». في ذكراه، سوف نسأل مجدّداً: ما مصير مذكراته التي أنجزها قبل رحيله في عشرة دفاتر، وهل سترى النور قريباً، أم ستبقى طي الأدراج، وفي ذمّة التاريخ؟

ريما خشيش: أغنيات جديدة في ألمدينة

ساندي الراسي - الاخبار

بمرافقة عازف الكونترباص الهولندي طوني أوفرووتر، تقدّم ريما خشيش حفلة اليوم وغداً في «مسرح المدينة». حتى موعد وصول أوفرووتر الى لبنان وبدء التمارين مع خشيش قبل يوم من الحفلة، كانت الفنانة اللبنانية غير متأكّدة من البرنامج. بطبيعة الحال، تقرّ بأنّه سيتضمن أغنيات جديدة عملت عليها مع ربيع مروة ضمن مشروع تناول أشعار إيتل عدنان. كما ستتخلل الأمسية استعدادات لأغنيات قديمة اشتهرت بتقديمها. البرنامج لا يصبح كاملاً إلا بعد التمارين ورؤية ما يليق بالكونترباص. ولا تخفي أن مقطوعات جديدة عملت عليها لألبومها الجديد ستقدّمها ضمن الأمسية إذا لاءمت الآلة.

المرة الأولى التي أطلت فيها خشيش مع أوفرووتر في لبنان كان عام 2007 في «مونو». لاحقاً، زارا مصر والأردن والبحرين. ورغم أن الجمع بين الغناء الشرقي وهذه الآلة التي نصنفها عادةً غربية، قد لا يبدو مألوفاً، فالفنانة ميّالة جداً اليه. تقول: «إنّها آلة تليق بالصوت النسائي، وموجودة في الموسيقى العربية، لكن استخدامها مختلف عن دورها في الموسيقى الغربية. هي ليست من الآلات التي تؤدي لحناً. ولا يزعجني ذلك، بل على العكس، ففي ذلك خروج عن التقليدي. تمنحني نوعاً من الحرية وتؤمن الفراغات اللازمة كي أشعر بالراحة حين أغنّي. الكونترباص تعزف قرب المغنى». تعمل خشيش حالياً على أسطوانة جديدة، لم تسجّلها، وما زالت في مرحلة التوزيع. بعد ألبوم «هوى ـ موشحات» وألبوم «من سحر عيونك» الذي استعاد أغنيات لصباح، تعمل هذه المرة على أغنيات جديدة، يعود بعضها إلى المشروع الذي عملت عليه مع ربيع مروة، وهو تحية الى الشاعرة إيتل عدنان، ونصوص لفؤاد عبد الحميد. تحلم خشيش بإكمال ما تريد إنجازه، والأهم أن يصل الى الناس. ترى أنّ المشكلة الأساسية في الفن وكل جوانب الحياة اليوم أننا لم نعد نعيش في عصر إبداع. تقول: «هناك انحطاط في كل شيء لا في الموسيقى فقط، بل في حياتنا أيضاً. والموسيقى ما هي الا مرآة للحياة التي نعيشها للأسف».

* حفلة ريما خشيش: 20:30 مساء اليوم وغداً ـــ «مسرح المدينة» (الحمرا)

فلسطين في 14 أيار

غسان ديبة - الاخبار

«فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها، وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها» محمود درويش

في 14 أيار 1948 أُعلنت دولة إسرائيل على جزء من أرض فلسطين التاريخية بعد حرب بين المنظمات اليهودية المسلحة والثوار الفلسطينيين وبعض الجيوش العربية. شكل هذا الاعلان صدمة كبيرة للعرب، إذ ظنّوا أن مجرد رفضهم لمشروع التقسيم الذي أقرّته الامم المتحدة في 1947 كاف لمنع إعلان الدولة، وأن الجيوش العربية كفيلة بسحق الحركة الصهيونية المسلحة.

كانت النتيجة قيام دولة أكبر من تلك التي أعطيت في قرار التقسيم. هُجّر الفلسطينيون الى الداخل والخارج نتيجة العنف الصهيوني المباشر والوعود العربية بعودتهم. ومرّت السنين ولم يعد أهالي المدن والقرى الفلسطينية الى ديارهم وحقولهم ومصانعهم، على الرغم من حروب عديدة وقيام حركة وطنية فلسطينية مسلحة، في ظل ظروف دولية مؤاتية للتحرر الوطني عمّت آثارها في إنهاء الكولونيالية في أنحاء العالم. هناك تعقيدات كثيرة مرتبطة بالقضية الوطنية الفلسطينية أدت الى هذا الفشل، والاساسي فيها ترابطها مع مسألة نشوء الدول الوطنية العربية وبقاء القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة تحت وصاية هذه الدول حتى عام 1967، إضافة الى تحوّل الحركة الوطنية الفلسطينية الى حركة مسلحة في المنفى تحكمها الجغرافيا القاتلة، من دون أي تأثير في الداخل الفلسطيني. حتى انتفاضة الحجارة عام 1987، التي نقلت الصراع الى الداخل، وكان يمكن لها أن تؤسس وضعاً شبيهاً بجنوب أفريقيا، سرعان ما أجهضت إمكانيتها في التحرر الكامل بسبب استعجال القيادة الفلسطينية في اتفاقية أوسلو نتيجة الذعر الذي أصابها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والامل الخادع بالنظام العالمي الجديد.

لكن السبب الاساسي في بقاء القضية الفلسطينية اليوم من دون حل هو عدم شعور الاسرائيليين بالتهديد على وجودهم، وذلك بسبب تفوّقهم التكنولوجي والعسكري والاقتصادي على الفلسطينيين، الذين يرزحون تحت أصعب ظروف اقتصادية، وتحوّل اقتصاد مناطقهم الى أسوأ انواع الاقتصاد الريعي، وأيضاً بسبب تفوق الاسرائيليين على أعدائهم العرب مجتمعين. نشرت صحيفة «السفير» في 27/4 مقالاً لأحد الاسرائيليين عنوانه «لماذا يطيب العيش في إسرائيل؟» (http://assafir.com/Article/415412) تحدث فيه عن التحديات الامنية والعسكرية التي قد تجعل الاسرائيليين يشكون في أن العيش هناك هو الافضل لهم. ومن ضمن الامور التي ساقها أن النصف الثاني من تاريخ وجود دولة إسرائيل «كان كله ازدهاراً: في الثلاثين عاماً الأخيرة تضاعف عدد سكان إسرائيل، لكن ناتجها ازداد عشرة أضعاف. ورغم النفقات الأمنية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي الصغير هو واحد من بين 25 اقتصاداً الأقوى في العالم، وإسرائيل واحدة من أول عشرين دولة في معيار التطور الإنساني». بالطبع هذا لا يعني أن كل الإسرائيليين استفادوا من هذا، إذ في الفترة نفسها، ونتيجة التحول نحو النيوليبرلية، ازدادت الفوارق الاجتماعية، وأصبح السكن مشكلة أساسية للطبقة الوسطى، ما يدفعها الى الهجرة. لكن التقدم الاقتصادي الاسرائيلي حسم المعركة الاقتصادية مع العرب. إن الدول العربية في الثلاثين سنة الماضية تراجعت اقتصادياً، فتراجع الدخل الفردي في بعض الدول، حتى النفطية منها، مثل السعودية، وركد في الدول العربية ككل، وتراجعت الانتاجية، وتفككت النظم الانتاجية التي بنيت خلال فترة الاشتراكية العربية، واستبدلت بالاستهلاك المموّل من الريع النفطي. وبالمقارنة، وعلى الرغم من اتباع إسرائيل أيضاً سياسات نيوليبرالية، استطاعت الحفاظ على قاعدتها الصناعية، بل طورتها وشبّكتها مع الرأسمال العالمي وواكبت الثورة التكنولوجية. لم تكن دائماً تلك هي الحال؛ فعندما وقّعت إسرائيل اتفاقية السلام مع مصر في عام 1979 كانت تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ 1948، وكانت الازمة بنيوية متصلة بالطبيعة العسكرية والقومية الصهيونية للدولة، وإثر حروب 1967 و1973 عليها، بحسب أحد التحليلات التي نشرت في مجلة «فورين افيرز» الاميركية بعيد توقيع الاتفاقية. وخلصت كاتبة التحليل إلى «أن حل معضلة إسرائيل الاقتصادية وإمكانية تحولها الى دولة مستدامة ذاتياً يتطلب سلاماً شاملاً... لكن هذا الحل لا يطرحه أحد في إسرائيل اليوم، ويكمن السبب في أنه لا أحد يرغب في أن يضع سعراً على كلفة الامن الاسرائيلي، حتى لو كان هذا السعر أصلاً هو مرتفع جداً». اليوم حلت إسرائيل هذه المعضلة، إذ إن الأمن، ولو أنه يحمل سعراً عالياً، إلا أنها الآن تستطيع أن تتحمله، بل أكثر من ذلك، إذ إن المجمع الصناعي ـ العسكري أصبح أساساً في التطور الاقتصادي وفي دمج العلم بالاقتصاد عبر التقانة العالية. إن الرأسمال الاسرائيلي والعالمي اندمجا ليدفعا بإسرائيل الى الامام. في المقابل، فإن الرأسمال الطبيعي العربي الذي نتغنّى به يومياً في عالمنا العربي أغلق مجالات التطور وقضى على الصناعة وعمّم ثقافة الاستهلاك، حتى على المستوى التعليمي والثقافي، مخلفاً ليس فقط اقتصادات ريعية مركزية وفرعية، بل مجتمعات ريعية تنقلب على ذاتها في جميع نواحي الحياة، منتجة العنف العبثي بكل أشكاله، وعالماً عربياً يموت انتحاراً. وفي خضمّ كل هذا، يبتعد حلم الفلسطينيين بدولة لهم أكثر فأكثر، ويموت الذين حلموا بالعودة الى بيارات يافا ومصانعها، فيما الباقون يريدون حياة كريمة في العمل والمسكن حيث هم من دون قمع أو إذلال أو حرمان، وهم يهجّرون لمرات أخرى الى أصقاع العالم والى دواخلهم الحزينة، ولم يبقَ لهم إلا أن يحلموا بفلسطين، ينتظروها إن أتت بعد موعدها أو إن أتت قبله، ولكن على أمل ألا يطول الليل

أميمة الخليل تقدّم «وجد» بكل صوتها

سعدى علوه - السفير

خرجت أميمة الخليل، وخلال عام تقريباً، بعملين جديدين إلى جمهورها في لبنان والعالم العربي: سمفونية «إنشودة المطر» للمؤلف الموسيقي والملحن عبدالله المصري (شعر بدر شاكر السياب) ، و «خطبة الأحد» شعر مروان مخول، وألحان مراد خوري. اليوم، وتحديداً نهاية الأسبوع الجاري (في 16 و17 أيار) تستكمل أميمة إطلالاتها بحلة جديدة عبر عمل «وجد» الذي يتقاسم تأليفه الموسيقي هاني سبليني وباسل رجوب على خشبة مسرح «مونو» في الأشرفية. ولا يمكن الحديث عن «وجد» بمعزل عن «مطر» و «خطبة الأحد» لأن الخليل كرّست في الأعمال الثلاثة، وإن بطريقة مختلفة في كل منها، نقلة نوعية في مسيرتها الفنية. فبرغم أن أميمة كانت تمتلك طبقة «السوبرانو» (وهي طبقة «الأوكتاف» الأعلى بين أصوات النساء) منذ طفولتها، كما يقول عنها عارفوها، إلا أنها لم تظهر إلا في «مطر»، حيث كان المؤلف الموسيقي عبدالله المصري متحمساً للإفادة من «السوبرانو» التي تمتلكها في خدمة العمل. وعليه، تعرّف الجمهور للمرة الأولى على طبقة صوتية لدى أميمة لم يكن قد اعتادها في تجربتها المهمة والطويلة مع الفنان مرسيل خليفة. طبعاً بالإضافة إلى أهمية «مطر» على الصعيد الموسيقي كسيمفونية كلاسيكية عربية متكاملة. أما «خطبة الأحد» وبرغم كلاسيكيتها التي تتشاركها مع «مطر» إلا أن المؤلف الموسيقي الفلسطيني مراد خوري أدخل فيها الطقس الكنائسي وبعض المقامات الكنائسية كالطقس البيزنطي. ولذا نجد أميمة، وانسجاماً مع طبيعة مغناة «خطبة الأحد» ترتّل حيناً ثم تعود إلى الغناء حيناً آخر، وهي تأتي كرسالة والتزام بقضية أكثر مما هي عمل فني غنائي من أجل الغناء فقط. وجد ويبدو «وجد»، الذي تقدّمه أميمة للمرة الأولى يومي السبت والأحد المقبلين على مسرح «مونو»، عملاً عزيزاً على قلبها. يبدو ذلك في الفرح الطفولي الذي يطغى في عينيها خلال الحديث عنه. في «وجد تسع قصائد تناصف تلحينها هاني سبليني وباسل رجوب، في ما جاءت الكلمات من قصائد للشعراء هاني نديم (ثلاث أغنيات) وجرمانوس جرمانوس (أغنيتان) ومروان مخول (أغنية واحدة باسم وجد التي سُمّي العمل باسمها) ونزار الهندي (أغنية واحدة) ووجيه البارودي (أغنية واحدة) من أنطولوجيا الشعر السوري، ورئيف خوري (أغنية واحدة). تقول أميمة إن «طبيعة القصائد وجدانية إجمالاً سواء كانت طبيعتها وطنية أم غزلية أم ملتزمة أم عاطفية»، فالكلام «عن الشام وبيروت وجداني»، وفق أميمة، والغناء عن سوريا وما يحدث فيها «وجداني أيضاً»، وكذلك في أغنية «ظلالنا» (الوحيدة من ألبوم زمن) التي تتحدث عن كل البلاد. ومع تعدد المعنى تأتي الأجواء الموسيقية لـ «وجد» «متنوّعة أفقياً على الأعمال كلها وحتى ضمن العمل الواحد، كما تقول أميمة «ليس هناك شكل موحّد للأنماط التي اشتغل عليها هاني وباسل». أما على صعيد صوت أميمة نفسه، فهي لم يعد لديها وبعد «مطر» «أي حرج من استعمال صوتي بشكل تعبيري جريء يذهب معه إلى أماكن قد لا يتوقعها مني الجمهور، ولكن يجوز أن أذهب إلى أمكنة مختلفة، وسأكون سعيدة أن أهدي المستمعين خيارات متنوعة من الطبقات الصوتية». لم يعد كسر الصورة النمطية عن الصوت الذي اعتاده جمهور أميمة على مدى سنوات طويلة من مسيرتها الفنية يشكل هاجساً لديها «بل أحبّ أن يسمع جمهوري شكلاً آخر من الطبقات الصوتية التي لديّ حشرية لاستعمالها، ضمن خط فني عريض ملتزم» . ومع «وجد» تكمل أميمة مسيرة تقديم أنماط جديدة من الأعمال الفنية. وبعد تعاونها مع المصري وخوري، تقدّم اليوم مجموعة من الأعمال مع سبليني ورجوب ما تعتبره «غنىً شخصياً» لها، و «للمستمع الذي يطلّ عبر هذه الأعمال على أشكال موسيقية غنية ومختلفة». وتبدي أميمة حرصها على إبقاء ناسها الذين يواكبونها ويرافقونها ويعرفونها، وبحكم موقعها كفنانة «على تماس مع أشكال فنية مختلفة تساهم في إغناء الذاكرة الجماعية التي تجمعهم بها». التحدّي للمرة الأولى، وعبر «وجد» تقدّم أميمة عملاً على المسرح مباشرة أمام الجمهور لم يتم تسجيله بعد، لا بل سيتم تسجيله للمرة الأولى خلال حفلتي السبت والأحد المقبلين. وبتسجيل هاتين الحفلتين في حال نجاح التسجيل سيتم إنزال «وجد» إلى الأسواق. وتخوض «أميمة» ومعها سبليني ورجوب تحدياً أساسياً في «وجد» كون الجمهور لم يسمع أو يعرف أياً من أغاني العمل قبل تقديمه على المسرح، لن تكون هناك أغنية يمكن للحاضرين أن يعرفوها من موسيقاها ولحنها، وليس هناك من حفظ بعض الأغاني مسبقاً. فالقادمون إلى الحفل أتوا لسماع أميمة نفسها وجديدها وليس ما سبق واطلعوا عليه». ويبرز التنوّع الموسيقي في «وجد» عبر اتجاه المؤلف الموسيقي هاني سبليني نحو الأسلوب الغربي (لاتين وبيانو) «يعني معي أميمة رح تكون عم تغني أكتر»، بينما نحا باسل رجوب منحى صوفياً عربياً وجدانياً أكثر، «ومعه سترافق أميمة موسيقى تعبيرية تصويرية. وتخطو أميمة عبر تأليفات سبليني الموسيقية خطوة مختلفة عما قدماه معاً من أعمال سابقة «مثلاً دمعتان ملحنة بطريقة غنية بالفلامينكو»، وفق سبليني الذي يقول إنها المرة الأولى التي يشتغل فيها على «مقام حجازي». وتعتبر «دمعتان» مختلفة عن بقية الأغاني وفيها جزء لا بأس به من «الصولو الفوكاليز، يعني أميمة بتقسّم والفرقة بتزنّ لها». ويمكن تسمية «وجد» بالعمل الفني الممسرح يتم تقديمه بشكل ثلاثي «أميمة وسبليني ورجوب»، بحيث لن يكون الأخيران مرافقين لأميمة فقط، بل سيرافقانها وهي تغني وسترافقهما وهما يلعبان موسيقاهما. «وجد» خليط بين قصائد مكتوبة بالفصحى والعامية التي تتجلى في قصائد الشاعر جرمانوس جرمانوس وتراه أميمة «من أجمل مَن يكتبون بالعامية». وستلبس أميمة على مسرح «مونو» من تصميم مصممة الأزياء الفنانة غريس ريحان. ريحان «لا تصمّم لتعرض فساتينها»، كما تقول أميمة، بل تطلع على العمل والموسيقى و «تبدع أزياء تنسجم مع العمل الذي نقدمه وروحيته. وتفعل ذلك بمنتهى البساطة والأناقة»، وفق أميمة نفسها.

ماركس.. ذلك الإنسان

ايمان الذياب - قاسيون

في الخامس من أيار، تمر الذكرى 197 لولادة كارل ماركس، لم تكن أفكاره أبداً أكثر راهنية مما هي عليه اليوم، ويتضح ذلك في التعطش الكبير للماركسية الذي نشهده حيث يجري الحديث عن أهمية ماركس، وأفكاره، الأفكار التي صمدت أمام اختبار التاريخ وخرجت منتصرة، وهو ما يجد حتى بعض أعداء الماركسية أنفسهم مجبرين على الاعتراف به على مضض.«كلما بقيت في وول ستريت، ازدادت قناعتي بماركس»، أحد المستشارين في وول ستريت.

«كان إنساناً، إنساناً في كل شيء، ولن أصادف له مثيلاً أبداً»• وليم شكسبير- هاملت

غالباً ما يقتصر الحديث عن ماركس على كونه ذلك الاقتصادي والفيلسوف والمفكر، ولا يجري تناول حياة ماركس الإنسان، التي تكتسب أهمية كبرى لفهم هذه الشخصية بأبعادها المختلفة.. يذكر كثيرون ممن عاشروا ماركس وعرفوه عن قرب في أحاديثهم ومذكراتهم، قدرته وموهبته الخاصة في معاملة الناس وفهمهم، وإدراك قضاياهم، وجعلهم يشعرون بأنه يهتم بكل ما يشغل بالهم، إذ كان يجيد الإنصات ويستمع إلى الناس من مختلف الأوضاع والمهن.«المغربي..»!كان ماركس أكثر سحراً وافتتاناً لدى مخالطته الأطفال، وعندما كان يلعب معهم لا يجد الأطفال أبداً رفيقاً في الألعاب أفضل منه، وكان المقربون منه يطلقون عليه اسم «المغربي»، وتذكر ابنته كيف كان «المغربي» يحملها على كتفيه عبر الحديقة الصغيرة في غرافتن غراس ويشبك في خصلات شعرها الكستنائي اللون لبلاباً مزهراً، عندما كان لها من العمر حوالي ثلاث سنوات. وكان يلعب مع أطفاله، ممثلاً دور الجواد، وقد كتبت ابنته ايليونورا ماركس عن هذه الذكرى مع والدها:«لقد كان المغربي حسب الرأي السائد بيننا، جواداً رائعاً، كانت أخواتي وأخي الصغير يكدنون المغربي إلى الكراسي ويجلسون عليها راكبين ويجبرونه على التنقل بهم».ويذكر ماركس نفسه، في بعض المصادر، أن بعض فصول كتاب «الثامن عشر من برومير» كتبها في الشقة الواقعة على دين ستريت، في سوهو، وهو مربوط إلى ثلاثة كراسي يركبها ثلاثة أطفال صغار كانوا «يقودونه» و»يستحثونه».وبالإضافة إلى أن «المغربي» كان جواداً ممتازاً فقد امتلك أيضاً كفاءة أعلى ، إذ كان راوي حكايات لا يضاهى. فكان ماركس يقص الحكايات على أطفاله أثناء النزهات، وكانت حكاياته مقسمة إلى أميال لا إلى فصول، وكانت ابنتاه تطلبان منه قائلتين: «احك لنا ميلاً آخر أيضاً من القصة».تذكر إحدى بناته كيف أوقف تلميذ صغير، في حوالي العاشرة من العمر، ذات مرة بدون كلفة «زعيم الأممية» «الرهيب» في ميتلاند بارك واقترح عليه «لنتبادل السكاكين»، إحدى ألعاب التلاميذ حينها. سحب كل منهما سكينه وقارناهما. كان سكين الولد بشفرة واحدة فقط أما سكين ماركس فبشفرتين، ولكنهما غير حادتين. وبعد نقاش طويل تم عقد الصفقة، وجرى تبادل السكينين، ودفع «زعيم الأممية المخيف» قطعة معدنية من فئة البيني زيادة على ذلك لأن سكينه كان كليلاً جداً!كان ماركس يحب زوجته ويعشقها، ويتوهج بهوى متوقد، وكان يربط بينهما الحب والصداقة، ولم يعرفا التأرجح والشكوك، وبقيا وفيين لبعضهما البعض حتى الموت. «العمل لأجل الناس» ارتبط اسم ماركس باسم صديقه انجلس، فلا يمكن للمرء أن يفكر باسم ماركس من غير أن يتذكر في الوقت نفسه أنجلس، والعكس بالعكس، فقد ربطتهما صداقة متينة فاقت الوصف، وكانت مثالاً أسطورياً، حياً للإخلاص والحب والتفاني في خدمة القضية التي جمعت الاثنين، كما أكد لينين:« إن علاقتهما الشخصية تفوق ما ترويه جميع أساطير الأقدمين البالغة الأثر عن الصداقة بين الناس». ومع أن حياتهما كانت متشابكة تشابكاً وثيقاً لدرجة كبيرة، فقد كان لكل واحد منهما شخصيته المتميزة. ولم يكونا ليتمايزان بمظهرهما الخارجي فحسب، وإنما كانا يتمايزان أيضاً من حيث طابعهما ومزاجهما وطريقتهما في التفكير والشعور، كما يؤكد بول لافارغ.كان ماركس يعتقد: «أنه لا ينبغي في أي بحث علمي كان، إبداء الخشية بصدد نتائجه المحتملة»، وأن العالِم إذا كان هو نفسه لا يريد تخفيض مستواه، لا ينبغي له أبداً أن يوقف اشتراكه النشيط في الحياة الاجتماعية، ولا ينبغي له أن يحصر نفسه إلى الأبد في مكتبه أو في مختبره، كفأرة اندست في قطعة جبن، فلا يتدخل في الحياة وفي النضال الاجتماعي والسياسي الذي يخوضه أبناء عصره. يقول ماركس: «لا ينبغي على العلم أن يكون متعة أنانية: فالسعداء الحظ، الذين يستطيعون تكريس أنفسهم لأداء المهمات العلمية، يجب عليهم أن يكونوا في طليعة الذين يقدمون معارفهم لخدمة البشرية»، وكانت إحدى عباراته المحببة، «العمل لأجل الناس».

«على أنه ليس ثمة بالنسبة للذين عرفوا كارل ماركس أسطورة، أمتع من تلك التي تمثله عادة رجلاً جهماً عابساً جافياً لاسبيل إلى التقرب منه، أشبه ما يكون بجوبتير قاصف الرعود، الذي يقذف الصواعق على الدوام، فلا تفتر شفتاه عن ابتسامة واحدة وهو متنسم ذروة الأولمب منفرداً منيعاً. إن مثل هذا التصور عن أنشط وأمرح إنسان بين جميع الأشخاص الذين عاشوا في زمن من الأزمنة، تفيض روحه فكاهة وحيوية وتسري ضحكته الصافية إلى النفوس فتشيع فيها الارتياح ولا يملك المرء أن لا يتأثر بها، ناهيك عن أنه كان بين الرفاق، أكثرهم لطفاً ورقة وعطفاً، إن هذا التصور كان مصدراً دائماً للعجب والتسلية، بالنسبة لجميع الذين عرفوه، إن جوبتير الحاقد وقاذف الرعود لم يكن سوى نتاج تصور السادة البرجوازيين»• إليانور ماركس