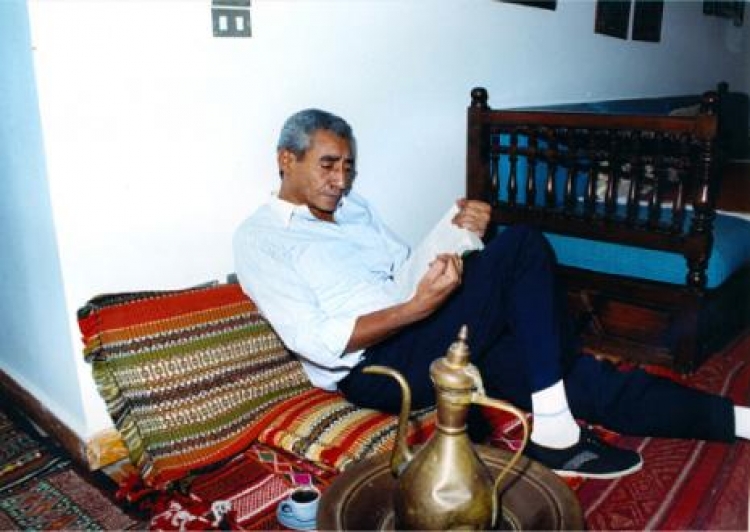

سيد محمود - الاخبار

القاهرة - استجاب عبد الرحمن الأبنودي (1939 ـ 2015) لشائعات موته ورحل أمس على نحو جعل جمهوره العريض يكتب على فايسبوك: «القلب الأخضراني دبلت فيه الأغاني». جملة من إحدى الأغنيات التي كتبها لعبد عبد الحليم حافظ. قبل موته، تعرّض الشاعر المصري الكبير لحملة اغتيال معنوي من بعض النشطاء بسبب مواقفه السياسية الأخيرة التي انطوت على دعم كبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعها سخرية من الشباب المحسوبين على الثورة.

تلك المواقف وغيرها جعلت الأبنودي في أيامه الأخيرة موضوع شد وجذب بين أنصار يطالبون بالنظر إلى مواهبه بمعزل عن مواقفه السياسية، وخصوم يَرَوْن أنّ موهبته تلزمه موقفا نقديا من السلطة، وخصوصاً أنّه أظهر انحيازاً لـ «ثورة ٢٥ يناير». ومن المقرر تشييعه اليوم من الإسماعيلية، حيث عاش السنوات الخمس الأخيرة بعيداً عن القاهرة، بعد إصابته بحساسية في الصدر، فيما شخّص الأطباء أسباب الوفاة بتهور حاد في الدماغ، وسيُنقل جثمانه في طائرة عسكرية من «مستشفى الجلاء العسكري» في القاهرة الى الإسماعيلية، حيث يدفن في مقبرة أعدها هناك. تعطي سيرة الأبنودي مثالاً على معنى أن يكون الشاعر شعبياً وجماهيرياً دونما التخلي عن معايير الإجادة الجمالية، وما تتطلبه من شروط فنية ملزمة. ظهر الأبنودي ضمن شعراء الستينات، أبناء الموجة الثالثة من شعر العامية، التي أعقبت ترسخ قصيدة العامية على يد صلاح جاهين وفؤاد حداد، بعدما أنجز بيرم التونسي مهمته في العبور بالزجل الى تخوم القصيدة. وبرغم أنّ صاحب «جوابات حراجي القط» جاء من صعيد مصر، ابناً لرجل أزهري كان يعمل مأذوناً شرعياً، ويملك مكتبة تراثية عتيقة، إلا أنّه اختار الكتابة بالعامية، بعدما اختبر شاعريته في قصائد فصيحة رفض نشرها عندما وجد أنّ حكايات أمه فاطمة قنديل، وعمته يامنة أكثر شعرية وجاذبية. كانت الأم والجدة أيضاً «غنيتين بما تحملانه من أغانٍ، وما تحرسانه من طقوس هي خليط من الفرعونية والقبطية والإسلامية» كما قال لنا مرة (الأخبار 23/3/2009). لم يكن التمرد على العربية الفصحى الأول في علاقته مع الأب. سرعان ما أعقبه تمرد ثان حين قرّر معاداة الصعيد مع صديقيه الشاعر أمل دنقل، والقاص يحيى الطاهر عبد الله. غزا الثلاثي القاهرة بالمعنى الجمالي، وتزامن وصولهم مع تحولات عاشها الأدب المصري، لم تكن بمعزل عن تحولات مجتمعية وسياسية. جاؤوا باحثين عن دور في مجتمع يشهد يومها تغييرات سياسية واجتماعية مع اندلاع «ثورة 23 يوليو» 1952 ومعارك عبد الناصر مع الغرب لتأكيد استقلالية قراره السياسي. على الصعيد الفني، كانت الساحة الأدبية تشهد تغييرات أفسحت المجال لأصوات شعرية تكتب بلغة الحياة اليومية، وتعبّر عن طموح اللحظة الجديدة، وتسعى إلى تجاوز الزجل الشعبي الذي بلغ مداه مع تجربة بيرم التونسي. كان الأخير شاعراً كبيراً، لكنه عبّر عن هموم المدينة التي واصل فؤاد حداد وصلاح جاهين التعبير عنها بطموح مختلف. تولى جاهين تقديم الأبنودي مع مجايليه سيد حجاب وفؤاد قاعود في الباب الصحافي الشهير، الذي كان يقدمه في مجلة «صباح الخير». ونشرت «دار ابن عروس»، التي أسسها جاهين ديوان الأبنودي الأول «الأرض والعيال». منذ عنوانه أو عتبته الأولى، أعلن الأبنودي خياره بالتعبير عن هموم أهل الصعيد، الذين يعانون الفقر والتهميش. عرف الأبنودي الشهرة على نحو أسرع من مجايليه، حين قدم نفسه كشاعر غنائي مع «تحت الشجر يا وهيبة»، التي غناها محمد رشدي ولحنها عبد العظيم عبد الحق. تواصلت رحلته مع أصوات نضرة أمثال محمد رشدي، وبعده عبد الحليم حافظ، ومحمد قنديل، ونجاة. أصوات تولت مع ملحنين كبليغ حمدي وكمال الطويل ومحمد الموجي مهمة التعبير عن «ثورة يوليو».

برغم نجاحه في نقل الأغنية إلى جمالية فريدة أغناها بالصور الشعرية مستكملاً ما بدأه احمد رامي ومرسي جميل عزيز وصلاح جاهين، الا أنّ مساهماته في تطوير قصيدة العامية تواصلت بوضوح من خلال دواوينه «عماليات»، و«الأرض والعيال»، و«الزحمة»، و«الفصول»، و«صمت الجرس»، و«المشروع والممنوع»، وصولاً إلى «الموت على الاسفلت»، حتى ديوانه الأخير «الميدان» المكتوب بتقنية الرباعيات. في كل تلك الأعمال، نجد أنفسنا أمام شاعر جمالي من طراز فريد، تتميز قصائده بجمالية فذة، مع نبرة إنشادية ناعمة ووعي استثنائي بطرق تشكيل الصورة الفنية. عرف كيف يستثمر مخيلته الصعيدية التي تحفل بالأساطير التي كانت أسبق من معرفة النقد العربي بما يسمى الآن «الواقعية السحرية». اختزنت ذاكرته السير والملاحم الشعبية التي أعاد إنتاجها وهو يكتب عن ملاحم لأفراد عاديين، كانت الحيلة طريقتهم الأولى في مغالبة البؤس، وكان إيمانهم بثورة ناصر أفقاً واعداً لم يتركوه. يعرف قراء العامية المصرية الملامح التي رسمها الأبنودي لبسطاء مثل «أحمد سماعين» أو «حراجي القط» العامل في السد العالي وهو يتبادل خطاباته مع زوجته. تبدو هذه الشخوص كأقنعة ابتكرها لتحقيق هدفين: الأول إيصال رسالته الشعرية، وتأكيد انحيازه للفقراء والمهمشين. والثاني العيش بقدر من التوازن يجنبه الصدام المباشر مع السلطة، بعد تجربة سجن عاشها منتصف الستينيات بتهمة الانتماء إلى تنظيم شيوعي صغير اسمه «وحدة الشيوعين». كانت غالبية أعضائه من الكتاب والفنانين أبرزهم جمال الغيطاني، وصلاح عيسى، وصبري حافظ، والناقد ابراهيم فتحي. سجنوا جميعاً ثلاثة أشهر قبل الإفراج عنهم استجابة لشرط وضعه جان بول سارتر لزيارة مصر قبل أيام من نكسة الـ 1967، التي كانت زلزالاً دفع الكثير من أبناء هذا الجيل إلى مراجعة قناعات سياسية وفنية. جاءت النكسة ليرى كل الأحلام تنهار. أول رد فعل عليها كان الأغنية التي كتبها لعبد الحليم بعنوان «عدى النهار» وجاءت عتاباً لناصر ودعماً لاستمراره زعيماً. إنّها مفارقة جيل لا مفارقة تخص شخص الأبنودي، الذي خرج إلى الجبهة ليكتب «يا بيوت السويس». خلال عصر السادات، بدا التضييق الأمني عليه، فسافر إلى تونس لاستكمال مشروعه في جمع السيرة الهلالية. ثم اختار لندن منفى اختيارياً لثلاث سنوات، أنهاها عبد الحليم مستخدماً «سلطته» في السماح له بدخول مصر. اعتقد السادات أنّ الأبنودي سيكون صوته، فأعلن رغبته في تعيينه «وزيراً للثقافة الشعبية»، لكن الأبنودي رفض اتفاقية «كامب دايفيد»، وكتب قصيدته الشهيرة «المشروع والممنوع» التي كانت أقسى نقد وُجِّه إلى نظام السادات. طوال مسيرته، ظل موقفه من السلطة مثار لغط بين منتقديه. برغم الرضى الذي نعم به خلال نظام مبارك، إلا أنّه أظهر انحيازاً لـ «ثورة يناير»، وقبلها رفضاً لممارسات الداخلية في أغنيات فيلم «البريء»، لكنه في المقابل، كتب اوبريتات تمجد ثورة نظام انتقده بقسوة في أغنية «الميدان»، التي قدمتها فرقة «كايروكي» عقب «ثورة يناير». وقدم كذلك أغنية «ضحكة المساجين» تحية لرمز شبابها علاء سيف، إلا أنه عاد وعبّر عن ضيق من هؤلاء الشباب بسبب إصرارهم على أن النظام لم يسقط. جملة كتبها في قصيدة عنوانها «لسه النظام ما سقطتش»، داعياً إلى رحيل «دولة العواجيز». عاش لغزاً كبيراً في معايير العلاقة مع السلطة ومات وعلاقته بالجماهير في مكان آمن بفضل اعتماده على آليات فريدة في التواصل مع الناس، تقوم على استخدام ذكي للهجة صعيدية مطعمة بنفس سردي ساخر. وصفة في بناء نص شفاهي بالغة العذوبة، وفي الوقت عينه يتمسك بشعرية صافية، كما يتجلى في ديوانيه البارزين «الفصول» و«صمت الجرس». تشير نصوصه النثرية التي نشرها في «الأهرام» الشهر الماضي إلى فنية سردية عالية، تكسب نصه وهجاً استثنائياً، لكنه مات كمداً قبل استكمالها، كما لم يستكمل مشروعاً آخر حلم به هو إنجاز ديوان للزجل المصري المجهول، وهي مهمة لا تقل فرادة عن مهمته التاريخية في جمع نصوص السيرة الهلالية مع شعرائها الشعبيين. مهمة يصعب تجاهلها ونحن نودع الشاعر، الذي يمتلك وحده نصف وجدان المصريين. لقد صاغه في أغنيات تبقيه حياً الى الأبد.